2025年盛夏。私の吹奏楽コンクールのシーズンが終わりました。あー。

吹奏楽部や音楽部の顧問は、運動部と違い自らもステージに上がって「顧問」ではなく「指揮者」もやりますよね(やらないこともあるか)。仕事とはいえ、重大な責任がのしかかります。過去には失敗したことも何度か。いや、本当にあれは辛かった。だから音楽系部活の顧問は、ゴールキーパーやるようなもんだと思っている。

シーズンが始まれば(もちろん)頑張るわけですが、取り組みの最初の最初である選曲にはそうとうな注意を払うべきだと思っています。この曲は子どものレベルに合っているか、コンクールに適しているか、この版でいいのか、など。そしてもっとも大事なポイントは「自分の音楽」ができるか…?

どうしてかというと、シーズンが進み本番直前になってくると「この曲をどう演奏すべきか」を生徒に分かりやすく、具体的に、また魅力的に、そして瞬間的に発していかないといけない。自分がやりやすい曲、音楽が馴染む曲、言葉を選ばずに言えば「好きな曲」をやることが、ここの指導の質をぐっと上げることができます。(と、私は考えている。つねづね)そういう意味では今年はよかった。

今年選んだ曲はケルト音楽をルーツにした、リバーダンスです。

“リバーダンス(Riverdance)とは、アイリッシュ・ダンスやアイルランド音楽を中心とした舞台作品のことである。アイリッシュ・ダンスの中でも特に体幹や腕を使わずに足の動きだけで踊るアイリッシュ・ステップダンスと呼ばれる舞踊を元にしている。アイルランドに伝わる神話や伝承、ジャガイモ飢饉等によりアメリカへの移住を余儀なくされたアイリッシュ・アメリカンの歴史、および多様な民族との交流をモチーフとしている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/リバーダンス“

なぜこの曲にたどり着いたのか。繰り返しになりますが、今年は良かった。

ケルト音楽。近くて遠いジャンルの音楽。好きだけど、分かってない音楽。

——背景音楽として——

歌モノよりも器楽曲、インストに興味を持っていた幼少期。

みんなが夢中になっていたゲームの世界。ゲームの内容もさることながら、いつもその背景の音楽に惹かれていました。ドラクエVの音楽にぐっと引き込まれて、それが音楽の礎になったりもした。(ちなみに今年のシーズンではそのことも指導に生きたんだった。どっかで書こう)

自然な流れでゲームや映画のサントラに手を出していき、とりあえずサントラは買っておく、みたいな子どもになりました。かなり変わっている部類だったと思う。その中でもケルト音楽にはたくさん出会いました。ゲームタイトルで言えばクロノトリガーやポポロクロイスなど…FFIVもやったな。特にクロノトリガーはかなり影響を受け、大人になってからいくつか曲をカバーしました。「樹海の神秘」「時の回廊」など(そういえばいつかやろうと思っていた「時の最果て」をやっていない)。音楽を手掛けた光田康典さんはケルト音楽の要素を多分に取り入れた方でした。本当に尊敬しています。

映画サントラでいうと、世界的なヒットとなった「タイタニック」もケルト/アイリッシュ音楽を多分に取り入れており、よく聴きました。あれは中学校2年生ごろではなかったか。のちのち、その音楽は大幅にエンヤにインスパイアされたということも分かりました。(というか、本当はタイタニックの音楽は当初エンヤに依頼が来ていた。断ったそうです)

その流れでエンヤもちょっと聴いたかな。ちょっとじゃなくたくさん聴いたかな。今聴き直すと高校生の時の風景が想起されるからけっこう聴いたかも。音楽って、思い出に関して本当にすごい効果を発揮する時がありますよね。

——本物との出会い——

20歳になる年の5月にドイツへ行きました。入国の2日目、ハイデルベルク城で観光バスを降りてちょっと歩くと、聴いたことのない音色が。ツンツン(と同時にごんごん、とも聴こえる)楽器をストリートミュージシャンが奏でている。

——本当にあるんだ…

迷わずCDを買いました(初めてユーロ紙幣をつかった)。この音をどうにか帰国しても聴きたかった。

楽器の名前はハンマー・ダルシマーといいます。マレットで弦を叩き、音を出す。とてもシンプルな奏法。伸ばす音はロール的なもので表現しています。ピアノの原型ですね。

帰国してこのCDはめちゃくちゃ聴きました。ドイツ旅行の思い出とともにダルシマーの音楽は自分の中に根付いていったのです。

※ここで出会ったのはEric Micheletさん。買ったCDはその名もずばり「Hammered Dulcimer」

以下リンク参照。

——無印良品の「BGM」シリーズ——

ドイツからわずか数年後。

暮らしの中から生まれ、時代を超えて暮らしに息づく世界の音楽を

2001年より無印良品ではCDとしてリリース、20年の間に24枚発売しました。

この度配信する運びになり皆様により気軽に楽しんでいただけるようになりました。

その地に根ざした活動を続ける音楽家の演奏にのせてご紹介するBGMシリーズ。

すべて現地の演奏家、現地でレコーディングしてます。

時代に消費される音楽とは一味違う暮らしに寄り添った「素顔の音楽」の魅力をお楽しみください。

https://www.muji.com/jp/ja/stories/other/712536

この企画は素晴らしい…!私がこちらに出会ったのは2005年ごろだったと思います。

BGM用に作られているだけあって邪魔にならないし、かといってインスタントなものではなくしっかりとしたホンモノの音楽。現地に赴いて入念なリサーチがされているのも納得です。

学生時代まではこんなところ。

しかしこれらの音楽に出会っても、ケルトについて深堀りをすることはあまりありませんでした。自分にとってはかなり珍しいことです。

私は音楽が気に入ると「この楽器はなんていう名前なのかな」「様式は…」などと仕組みに気が向いてくるのですが、ケルトについてはあまりそのような反応が起きなかった。

ジャズなんて聴き始めてからずっとそんな感じなのに。

なんでだろ?

ある意味これが純粋に音楽を聴くってことなのかもしれない。

背景や音楽の仕組みにあまり囚われずに、純粋に音を楽しんでいるわけですから。

私にとってはケルトは特別な存在になっていったのです。

——吹奏楽の現場で——

コンクールの連続で疲弊・摩耗し、「これじゃいかん」と自分のエネルギーを注ぎ込んだ年がありました。その年に「秘儀III」と「キャンディード」をやり、それは生徒といっしょに熱い夏を過ごすことができましたが、その思い出の一つに「リバーダンス」があります。私の人生についに出てきた。

盛岡市内のとある中学校の演奏を聴いて、これはもうコンクールとか学校とか、そういうことを超えて素晴らしい曲だ…吹奏楽でこんなのできるのか…と素直に感動したことを覚えています。

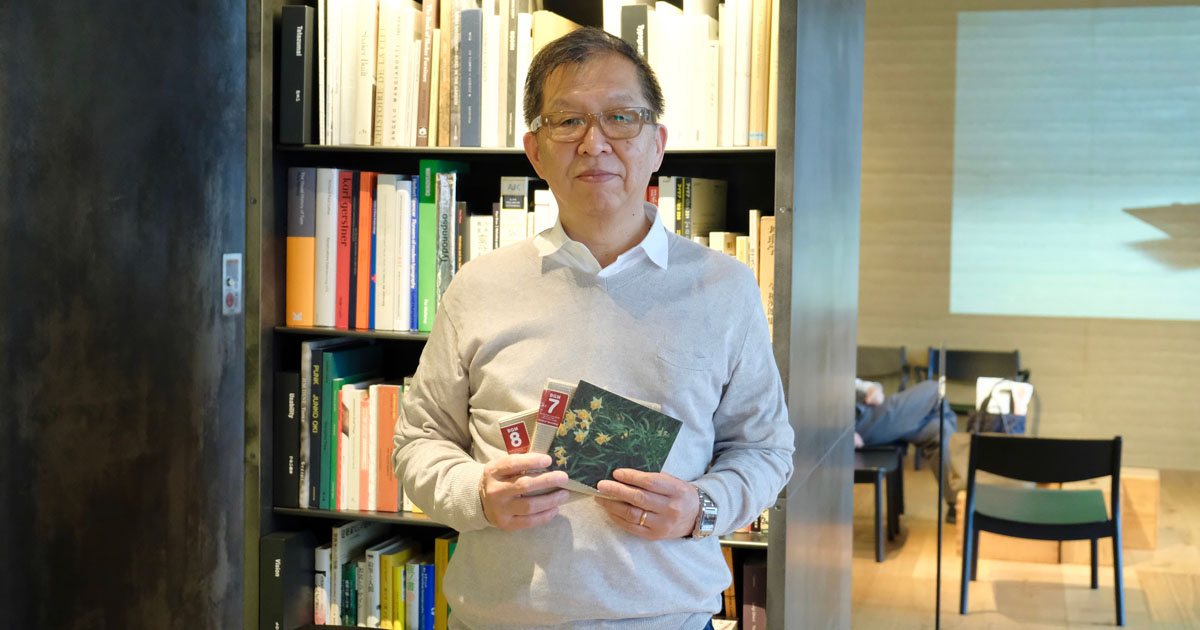

そして今年1月。「リバーダンス」やるか…。やるぞ…。やれるか…。と考えあぐねている時に「先生、なんだかんだあるけど、最後は音楽ですよ。音楽やらなきゃ」と後押ししてくれた人がいて、「や…やるぞ…」とリバーダンスに行き着きました。色々な作戦も立てて進めました。かなり危ない橋も渡った。さまざまな壁を超え、地区大会を突破し、県大会に出場。生徒の目標には届かず、夏は終わりました。決して高いレベルではなかったと思いますが(生徒はベストを尽くしてくれた)、自分の音楽ができたと思います。

今年のことはずっと忘れない。「リバーダンスの年」として人生の栞にしていきます。

しかし、リバーダンスの解釈を通してもやはり表面をなぞるだけで真髄はわからなかった。どのように演奏するのがスタンダードなのか。どんな様式感が正解なのか。どう装飾をつければいいのか…どんな楽器で?テンポは?

シーズンが終わっても分からないことだらけです。

盛岡でタンゴの生演奏をする「アンサンブル」というお店を訪ねたときにいただいた印象的な言葉。

「ピアソラのつまみ食いはやめてほしい」

…わたしがしたことは「ケルトのつまみ食い」だったのではないか。

ジャズを初めて聴いた時も果てない憧れを感じた。ドビュッシーに触れた時もそうだった。

世界を知れば知るほど、どこか冷めていく部分が増えていく。分かるのは楽しいけど、最初の一口が一番美味しかったなって。

ケルトは憧れで終わらせて、つまみ食いでいいかなって思った。少しの「なぞり」でいいので、ずっと好きなものでいたい。

それにしても仕事で音楽できるなんて、天職ではないか。

コメント